- Научные статьи

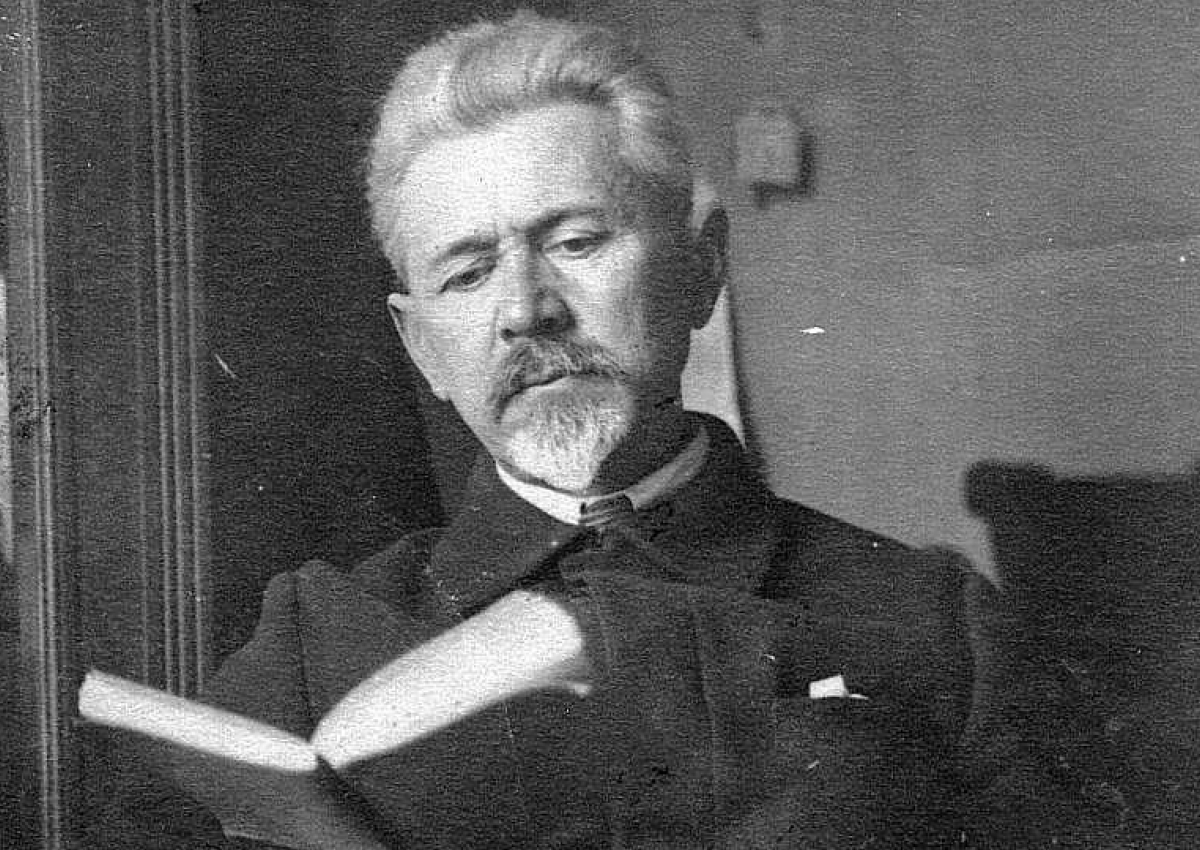

- Хранитель памяти и первый научный сотрудник Белой дачи: к 160-летию Михаила Павловича Чехова

Хранитель памяти и первый научный сотрудник Белой дачи: к 160-летию Михаила Павловича Чехова

В этом году, 18 октября, исполняется 160 лет со дня рождения Михаила Павловича Чехова — младшего брата великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Михаил Павлович, юрист, литератор и издатель, внес неоценимый вклад в сохранение и развитие Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, где более десяти лет служил научным сотрудником и верным помощником своей сестры, Марии Павловны. Его по праву называют первым научным сотрудником музея и лучшим биографом всей чеховской семьи – ведь его жизнь, начиная с 1926 года и до самой его смерти в 1936 году, была неразрывно связана с Белой дачей…

Организатор и хозяин

Становление музея Первый приезд Михаила Павловича в Ялту состоялся еще при жизни брата, в мае 1900 года. После смерти Антона Павловича в 1904 году он продолжал навещать Ялту, но постоянно проживал в Петербурге и Москве. Однако, когда Белая дача была национализирована и превращена в музей, а Мария Павловна, столкнувшаяся с ворохом административных и финансовых проблем, стала все чаще обращаться к брату за помощью.

В середине апреля 1922 года по ее просьбе Михаил Павлович получил телеграмму от председателя ревкома Ялты М.Н. Шабулина: «Приезжайте Ялту. Работа будет по личному соглашению. Организационное упорядочение чеховского музея ожидает срочного Вашего прибытия». Михаил Павлович приехал и до 1926 года регулярно наезжал из Москвы, чтобы упорядочить финансовую и музейную документацию.

Благодаря его хлопотам 29 октября 1926 года Дом-музей был включен в состав Государственной библиотеки им. В.И. Ленина на правах отделения, что обеспечило его государственное финансирование и статус. В ранние годы Мария Павловна, признавая его бескорыстный труд, писала:

«В качестве сверхштатного сотрудника, пожалуй, можно указать на брата покойного писателя Михаила Павловича Чехова. Не состоя при Доме-музее, он всегда принимал в его судьбе самое близкое участие совершенно безвозмездно».

После окончательного переезда в Ялту Михаил Павлович взял на себя колоссальную административную нагрузку. Его ценность для сестры была столь велика, что он ощущал себя полноправным руководителем. Об этом он писал жене в Москву 21 мая 1923 года:

«…Как мне обрадовались, как пламенно меня здесь ожидали! Уже всё готово для меня, всё приспособлено, и я начинаю чувствовать, что я здесь король, что это моё царство. Маша водит меня по своим владениям и, наконец, отводит меня в уголок и стыдливо говорит: - Ты же, Миша, здесь повелевай! Мы не можем без хозяина…»

Даже получив в 1933 году удостоверение научного сотрудника Публичной Библиотеки Союза ССР им. В.И. Ленина, Михаил Павлович продолжал выполнять тяжелую бюрократическую работу. В письме от 9 января 1934 г. он делился с супругой:

«…Сейчас я очень занят годовым отчетом и архивными описями всех дел с основания нашего храма славы. Сижу у стола уже вторую неделю, не разгибаясь…»

Литературное наследие и научная работа

Михаил Павлович внес огромный вклад не только в организацию музея, но и в сохранение живой памяти об Антоне Павловиче. Его воспоминания стали первоисточником для всех последующих биографов писателя. В 1933 году вышла в свет его первая биографическая книга. Однако издательские правки и сокращения вызвали у автора серьезное сожаление, поскольку, по его мнению, это сузило и обеднило содержание мемуаров. В письме к Ольге Германовне от 2 июня 1933 г. он пишет:

«…Жаль только, что книжку очень сократили, дали ей заглавие «Вокруг Чехова», и, следовательно, таким образом сузили её диапазон: вместо моих личных мемуаров получилась монография об Антоне Чехове и всё личное, что имело ценность в моих мемуарах, выпущено в видах экономии на бумагу. Книга стала узким, специальным содержанием… и потому в ней мало чего нового и оригинального».

Несмотря на это, первое издание имело успех. В последующих изданиях, начиная с 1959 года, купюры были восстановлены. В 1934 году Михаил Павлович задумал новый фундаментальный труд — мемуарный каталог-путеводитель по Дому-музею. К этой работе он привлек Марию Павловну, предложив ей составлять первичные паспорта предметов. Издание, призванное стать первым официальным путеводителем, вышло в свет под редакцией А.Р. Эйгеса только в 1937 году, уже после смерти Михаила Павловича.

Жизнь на Белой даче и высокие гости

В 30-е годы Белая дача стала местом паломничества не только для простых посетителей (Михаил Павлович вел исследование по изменению социального состава музейной аудитории), но и для видных деятелей культуры, искусства и членов правительства. О визитах гостей Михаил Павлович скрупулезно сообщал жене. Так, 14 октября 1934 г. он писал о посещении Немировичей-Данченко, а также высокопоставленных государственных лиц:

«…Часа за три до них нас посетили сам Народный Комиссар по просвещению – Андрей Бубнов и с ним главный прокурор Акулов. Бубнову очень понравилось у нас, он пробыл у нас целые два часа и не хотел уезжать…»

Во время таких визитов часто обсуждались насущные проблемы музея, в частности, вопрос об издании Каталога. Народный комиссар Бубнов также выразил пожелание об ускорении его подготовки, подчеркивая важность издания:

«Прекрасным подарком к Чеховскому Юбилею был бы этот каталог. Хорошо было бы ускорить его издание. Издавать его надо хорошо, с фотографиями и иллюстрациями».

Наряду с напряженной работой Михаил Павлович не переставал восхищаться природой Крыма, отмечая, что это – идеальное место для жизни. В своих письмах брат драматурга с восторгом описывал «замечательную» осеннюю погоду, пышную зелень и обилие цветов, убеждаясь, что «Крым – это исключительно осенний и весенний курорт».

Михаил Павлович Чехов прожил большую творческую и трудовую жизнь. Он ушел из жизни 14 ноября 1936 года и был похоронен в Ялте – его могила находится рядом с могилами матери Евгении Яковлевны и сестры Марии Павловны. Благодаря его неутомимому труду и административной деятельности, Дом-музей А.П. Чехова был не только спасен в трудные годы становления советской власти, но и превратился в один из самых ценных и подлинных мемориальных комплексов страны, сохранив «все до мельчайших подробностей в том самом положении и на том самом месте, в каких находилось и в день его смерти».